育児休業とは?社会保険料が免除される仕組みと手続きを詳細に解説します!

これまで、産前産後休業中の保険料免除、出産育児一時金、出産手当金を見ていきました。

今までの内容は全て産前産後休業中の制度となります。

今回は育児休業について、ご説明させていただきます。

育児休業とは

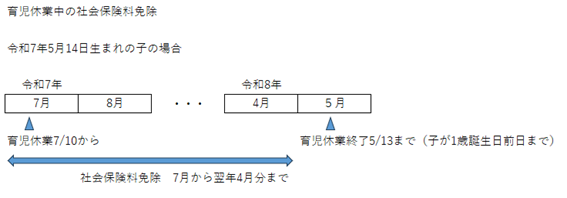

育児休業とは育児・介護休業法に定められており、原則子が1歳になるまでの間、休業を取得できる制度です。

女性だけではなく男性も取得できます。

(育児休業に対し、産前産後休業は母体保護として労働基準法に定められおり、男性には無い制度となります。)

育児休業(女性):産後休業が終わる産後56日経過後(産後57日目)から取得できます。

育児休業(男性):出産予定日または出産日から取得できます。

女性と男性の違いとしては、女性は自身が出産を行い産後休業がありますので、産後56日間は産後休業となり、産後57日目からは育児休業となります。

男性は自身が出産をしないので、出産予定日または出産日から育児休業となります。

育児休業は取得者から会社に出産日(予定日)や育児休業期間を申し出ます。

子が1歳に達しても保育所等に子供を預けられない等、育児休業が必要な場合には、最長で2歳になるまで育児休業を延長することができます。

社内の手続き時期としては会社により異なりますが、女性の場合は基本的には産前産後休業の申し出と同時に行い、出産後に育児休業の期間を調整するような流れとなります。

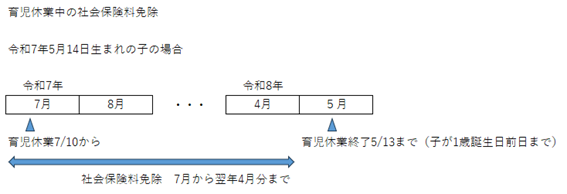

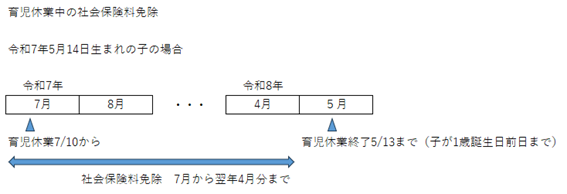

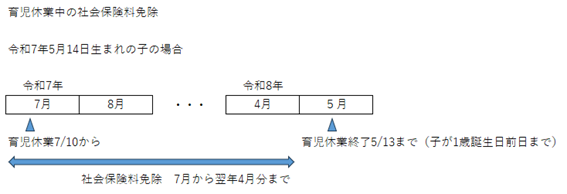

育児休業中における社会保険料免除について

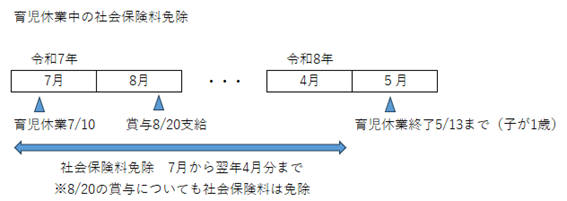

育児休業期間中は子が1歳(最大3歳)に達するまでの間、被保険者・事業主共に社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険料)が免除となります

産前産後休業期間中の免除と同様、免除された期間は納付があったものとして将来年金を受給する際に、納付した期間として年金の計算に反映されます。

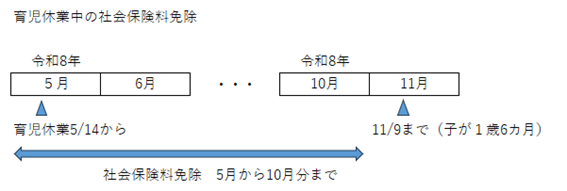

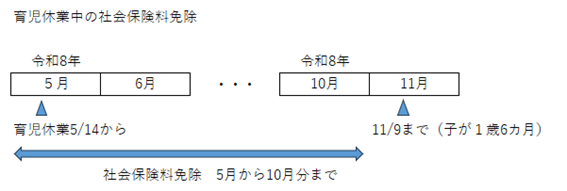

保険料の免除対象期間としては、育児休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの社会保険料が免除となります。

※1歳に達するまでとは、1歳誕生日の前日を指します。

※取締役等の事業主は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、当該届け出は行えません。

■育児休業中における社会保険料免除の手続き

手続きは「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に届け出することとなります。

育児休業の単位としては下記の期間に応じた期間について段階的に届け出となります。

- 1歳に満たない子を養育するための育児休業

- 1歳から1歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業

- 1歳6カ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業

- 1歳(上記②の場合は1歳6カ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

- 産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

①1歳に満たない子を養育するための育児休業

②1歳から 1 歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業

こちらは①の1歳までの育児休業等取得者申出書を届け出した後、1歳になっても育児休業が解消されず、1歳以降も育児休業を継続する場合に、1歳から 1 歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業分として育児休業等取得者申出書を日本年金機構に届け出します。

育児休業中における社会保険料免除の手続き(男性の場合)

男性も育児休業を取ることができ、その間の社会保険料は免除となります。

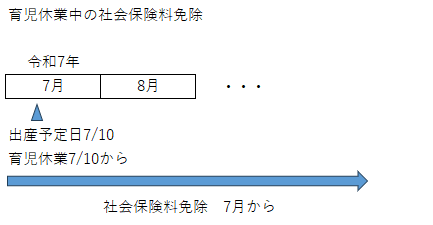

育児休業を取得できる日は出産予定日または出産日からとなります。

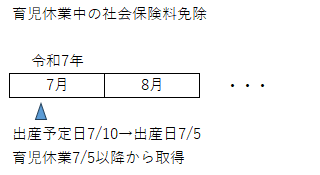

出産が出産予定日より早まる場合には、育児休業を繰り上げることができます。

出産予定日は7月10ですが、実際に出産した日は7月5日の場合

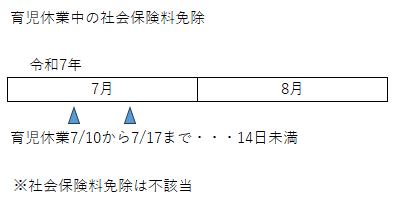

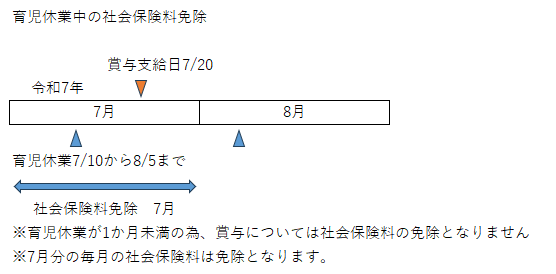

育児休業期間中の保険料免除の注意点(同月内に開始日と終了日がある場合)

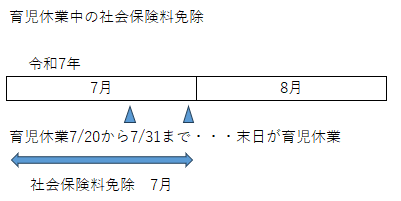

同月内に育児休業の開始日と終了日がある場合に社会保険料免除となるには、同月の末日が育児休業であることが必要です(育児休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)。

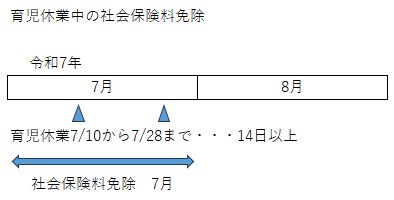

ただし、同月内に育児休業の開始日と終了日がある場合に、末日が育児休業でなくても、14日以上の育児休業でありますと社会保険料が免除となります。

そのため、1週間のみですと免除対象にはなりません。

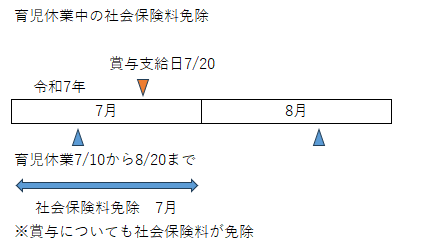

賞与についての社会保険料の免除

賞与についても社会保険料の免除になります。

賞与についての社会保険料の免除の注意点

賞与についての社会保険料が免除となるには、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業を取得した場合となります。1カ月は暦日で判断し、土日祝日等の休日も含みます。

育児休業を変更する場合

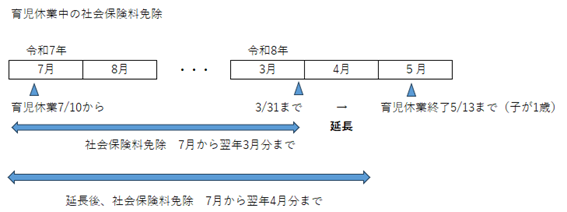

育児休業期間が変更になる場合があり、延長・終了がございます。

延長について

延長する場合は下記の期間内で延長を行います。

- 1歳に満たない子を養育するための育児休業

- 1歳から 1 歳6カ月に達するまでの子を養育するための育児休業

- 1歳6カ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業

- 1歳(上記②の場合は1歳6カ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

さらに延長する場合は

終了について

育児休業が予定通りの日付で終了となる場合には何も届け出はありませんが、予定日以外に終了する場合には、届け出が必要です。

なお、終了後1か月以内に届け出を行わなかった場合、理由書および育児休業していることが確認できる書類(出勤簿や賃金台帳等)の添付が必要となります。

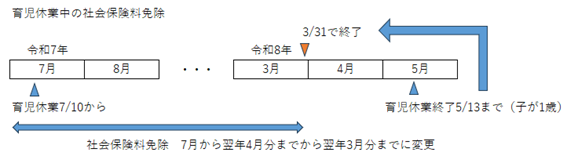

最初の予定では令和8年5月13日まで育児休業

保育所に入れたため、令和8年3月31日に育児休業終了

以上、育児休業の際の社会保険料免除手続きとなりますが、免除の手続きと言っても延長であったり、終了であったり、同月内であれば14日以上の育児休業が必要であり、賞与については1か月を超えない育児休業の場合は対象外となったり、注意点が複数ございます。

育児休業は長期にわたりますので、その間ご本人と連絡を取りながら、手続きを確実に行う必要がございます。

オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!

弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。

子育て期間中に発生する手続きについてもオフィスステーションで対応可能です。

給付金関係の手続きを行う場合は、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。

また、育児休業給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。

その他の手続きについても、電子申請を活用することによって、業務効率化、コスト削減を行うことができます。

弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。

.jpg)