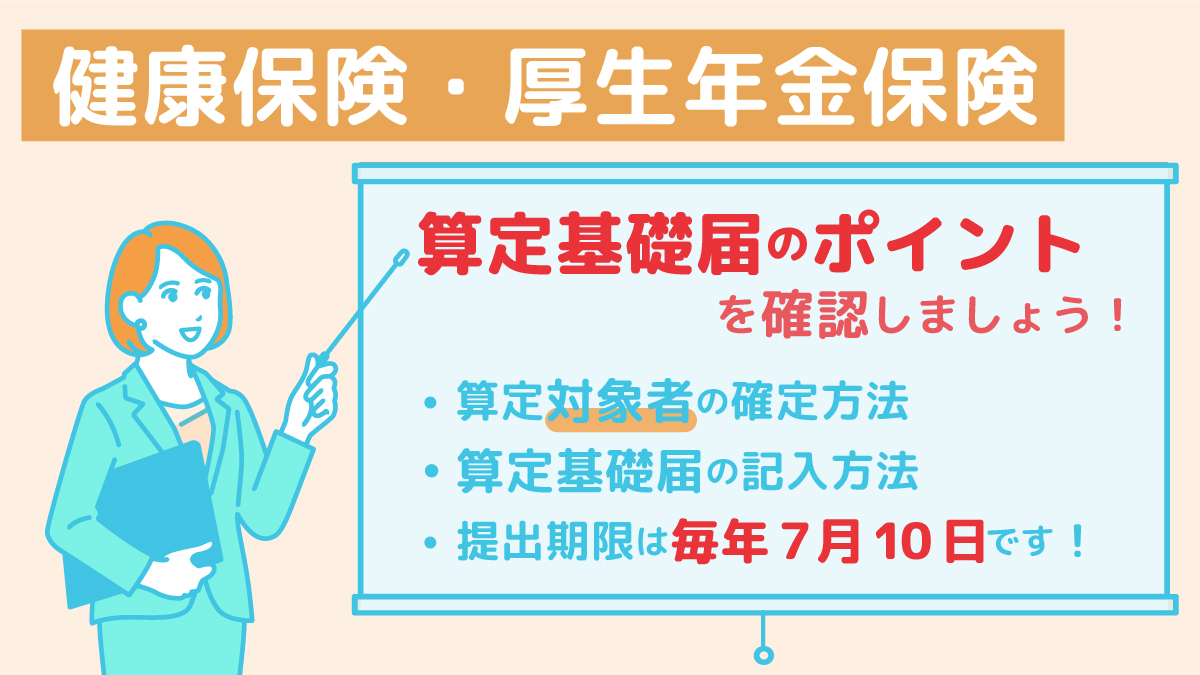

【令和7年度版】社会保険の算定基礎届のポイントを確認しましょう!

6月から7月上旬にかけて、通常の業務をこなしつつ、労働保険の年度更新、社会保険算定基礎届の届出、夏季賞与の支給、高年齢・障害者に関する報告書の提出・・、人事・総務担当者にとっては非常に苦しい時期ですね。

直前で慌てて処理を行うと、ミスをしてしまい、余計に仕事を増やしてしまいかねません。

そこで、社会保険算定基礎届について、正確に効率よく処理を進めていただくための方法や間違いやすいポイントまとめました。

一緒に確認していきましょう!

※算定基礎届の詳しい解説については以下の記事をご参照ください。

【ポイント1】算定対象者を確定しよう!

(今年の7月1日現在、被保険者である人全員が対象です)

6月1日以降に資格を取得した方は算定の対象外です。

- 7月の月額変更届・育児休業終了時改定を提出する人は算定の対象外です。

-

算定の処理を始める前に、まず上記の対象者を確定させましょう。

- 8月・9月の月額変更届・育児休業終了時改定を提出する予定の人も算定対象外です。

-

算定を提出する時点ではあくまでも「予定者」で、確定していないことが多いと思います。

上記の対象者であっても、算定の手続き漏れを防ぐため、算定基礎届は提出しておくことをお勧めします。ただし、8月・9月の月額変更・育児休業終了時改定が確定したら、忘れずに届出をしましょう。

(届出をすると、8月・9月の月額変更が優先されますが、健保組合の場合、算定基礎届の訂正届が必要になる場合もあるようですので、こちらについては個別にご確認ください。) - 6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日)した人は対象外です。

-

7月1日以降に退職(資格喪失日7月2日以降)した人は対象になります。

7月10日の提出時点ですでに退職している人でも算定対象になるパターンもございます。ご注意ください。(提出していないと、後日、年金機構から連絡がきます。) - 75歳以上で、健康保険・厚生年金に加入されていない方でも、70歳以上被用者に該当している場合(労働時間・日数により社会保険の加入要件を満たす方)は、『70歳以上被用者算定基礎届」を提出します。

-

社会保険料が控除されていない為、忘れがちです。

受給されている年金の金額にも影響しますので、提出漏れがないように気を付けましょう。 - 産休・育休・その他傷病による休職者も算定基礎の対象となります。

-

あらかじめ対象者をご確認ください。

また、4月に育休から職場復帰している従業員については、7月から育児休業終了時改定に該当する可能性がございますので、ご注意ください。 - 二以上の事業所に勤務する方は、それぞれの事業所で算定基礎届の提出が必要です。

-

届け出は、選択事業所を管轄する年金事務所(事務センター)です。

処理が完了後、二以上勤務者以外の決定通知書とは別に、「二以上勤務者標準報酬決定通知書」が届きます。

【ポイント2】算定基礎届に記入しよう!

- 算定基礎届は4月、5月、6月に支給された給与を記入します。

-

何月分の給与か、ということではなく、あくまでも4月、5月、6月に支給された給与で届出をします。

- 出勤日数・有休使用日数・休業日数・欠勤等の勤怠情報を把握していないと、算定基礎の集計がスムーズに出来ません。

-

給与計算の際に、出勤日数などのデータを給与計算システムに登録しているかどうか、賃金台帳に勤怠の表示があるかどうかを確認しましょう。

- 月給制で欠勤している月がある場合、支払基礎日数の記入も注意が必要です。

-

日給月給制のように欠勤日数に応じて報酬が欠勤控除される場合は、就業規則や賃金規定に定めた欠勤控除の規定に基づき、支払基礎日数を計算します。

(支払基礎日数=欠勤控除の計算の基になる日数-欠勤日数) - 通勤手当を3ヵ月分、6ヵ月分等、数ヵ月分まとめて支給している場合は、各月に按分が必要です。

-

給与計算システムによっては通勤手当に応じた月数で設定すると、算定基礎集計時に自動的に通勤手当が按分されますので、設定をご確認ください。

- 名称によってその内容がわからない手当については、算定基礎の対象か否かの判断が必要です。

-

「その他手当」「調整金」等の名称から内容がわからない手当については、算定基礎の対象か否かの判断を要しますので、特に4月~6月の支給に関してはそういった処理を避けると、算定基礎が作業しやすく、正確性も高まります。

すでに支給してしまっている場合は、支給内容を確認し、社会保険上の報酬に含まれるか否かの確認し、報酬に含まれない場合は、除いて集計しましょう。 - 4月から6月の月途中入社の人で、最初の1ヵ月を日割り計算で支給した場合、入社月は支払基礎日数が17日以上あっても、本来1ヵ月分として受ける額を受けていないため、算定対象月から除きます。

- もともと社会保険に加入していなかった人が、4月~6月いずれかの月で社会保険の要件を満たし、加入手続きをした場合、資格取得日以前の給与は算定に含めて集計しません。

-

例えば、末締め、当月25日払の会社の場合で、資格取得日が5月1日だった場合、4月の支払基礎日数が17日以上あった場合でも、社会保険に加入していないときの給与のため、算定対象月からは除き、5月、6月で支払基礎日数17日以上ある月で算定します。

- 短時間就労者(パート)と短時間労働者(特定適用事業所のみ)では算定の方法が異なります。給与計算システム上の登録が正確にされているかどうかご確認ください。

計画的に、余裕をもって作業しましょう!

令和7年の提出期限は7月10日(木)です。

年度更新の期限も同日ですので、計画的に進められるようにしましょう。

以下、日本年金機構のHPとなりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

定時決定(算定基礎届)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

よくある質問 (令和7年5月23日更新)

A:届出省略の申出は次の通りです。

電子申請による届出の場合、8月・9月の月額変更予定の被保険者を除いて、算定基礎届を作成の上、提出を行ってください。提出がないことをもって、省略の申出があったものとみなされます。

紙媒体の場合、月額変更予定の被保険者の報酬月額欄は記入せず、空欄としてください。備考欄の「3.月額変更予定」を〇で囲み提出をしてください。

A:算定対象月の報酬月額に算定対象月の前月以前の支払額(遡及支払額)が含まれている場合は、総額から遡及支払額を除いた報酬月額により、算定を行います。

上記のケースで算定基礎届を提出する際の記入方法

⑧遡及支払額…遡及支払額の支払があった月(4月)および遡及支払額(3月以前分の支払額)

⑯修正平均額…⑭総計から⑧遡及支払額(3月以前分の支払額)を除いた金額により算出した平均額

クラウド型の給与計算システムを使用し、算定基礎業務を効率的に行いましょう!

算定基礎届は対象者や給与等を確認する必要があり、その上で集計作業を行うことになります。

間違えてしまうと、9月からの標準報酬月額が正確でなくなり、翌年の算定基礎反映まで間違った標準報酬月額で社会保険料を控除することになります。

将来もらえる年金にも影響があり、間違ったことに気づいた後の修正は大変な労力と時間を要します。

お金が絡む事になりますので、何より従業員との信頼関係に影響してしまいます。

このように間違えてはいけない責任の重い作業となりますが、こちらはシステムを利用することで解決することが可能です。

クラウド型の給与計算システムを利用すれば、従業員の登録情報に基づき、自動的に社会保険対象者が選別され、4月・5月・6月支給の給与についても集計が行われます。

集計後は算定基礎届として印刷することができますし、システムから直接電子申請を行うことも可能です。

この様なシステムを活用することにより、担当者の時間短縮・正確性の保持・記入間違いが減ること等のメリットがあります。

当事務所はお客様の環境に合わせて、システムを提案させていただいております。

ご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。

.jpg)