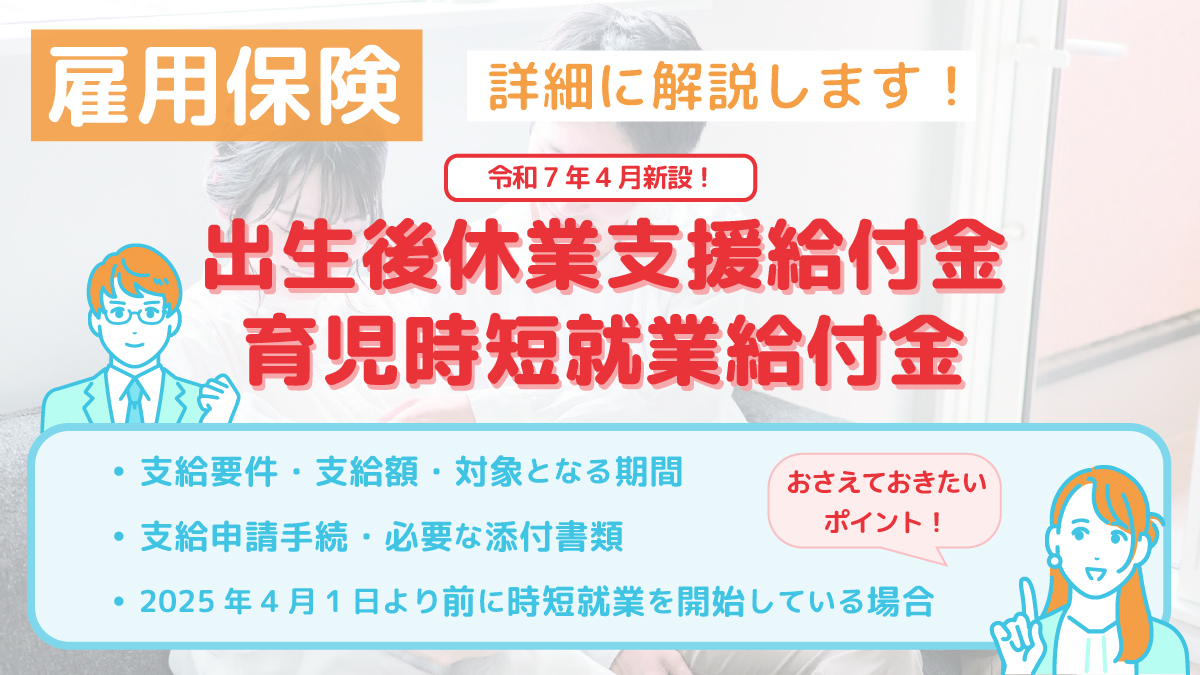

令和7年4月開始!「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」のポイント

令和6年「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の改正により、新たに「子ども・子育て支援納付金」が創設され、この財源を活用して育児関連の雇用保険給付が拡充されます。

特に育児と仕事の両立をさらに後押しすることを目的として、令和7年4月から雇用保険制度に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」の2つの給付金が新設されました。

ぜひお読みください。

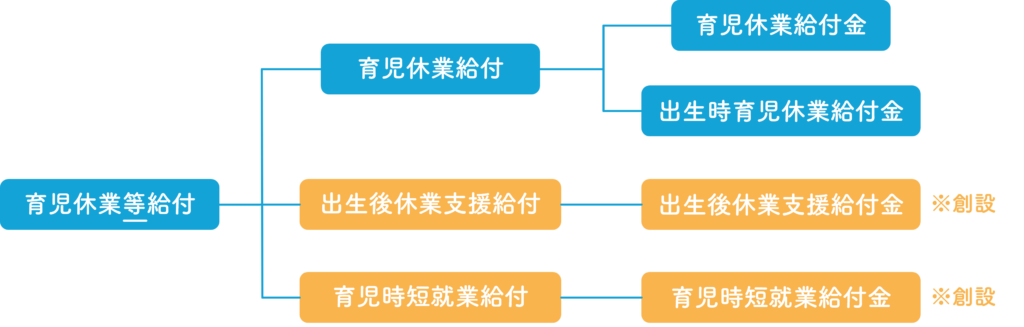

育児休業等給付

令和7年4月1日より、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されました。

これにより、育児休業給付と合わせて育児休業等給付となりました。

出生後休業支援給付金

夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進するため、子の出生直後の一定期間に、原則、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せて、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

支給要件

被保険者が以下の2つの要件を満たした場合に、支給されます。

- 被保険者が、対象期間(※)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を、通算して14日以上取得したこと。

- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

※対象期間

- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間

- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

※事業主から賃金が支払われ、育児休業給付金の額が減額される場合でも、出生後休業支援給付金の額は減額されません。事業主から支払われた賃金の額が、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上となり、育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。

配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4、5、6のいずれか)に該当することとなるため、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

- 配偶者がいない

※配偶者が勤務先において3ヵ月以上無断欠勤が続いていて行方不明な場合、または災害により行方不明となっている場合も含みます。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

- 配偶者が無業者

- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

- 配偶者が産後休業中

- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

※配偶者が日々雇用される者など、育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても育児休業給付金が支給されない場合(受給資格がない場合等)が該当します。単に配偶者の業務の都合で育児休業を取得しない場合は含まれません。

支給申請手続き

原則として、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の申請後に「出生後休業支援給付金」の申請を行うことも可能ですが、その場合は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」が支給された後に申請を行います。

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書の以下Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの項目のいずれか一つを記入します。

Ⅰ「配偶者の被保険者番号」欄

配偶者が雇用保険被保険者で、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」が支給される休業を一定期間※に14日以上取得した場合、「配偶者の被保険者番号」を記載します。

被保険者が父親で配偶者が出産している場合は、子が養子でない限りこの欄の記入は不要で、「配偶者の状態」欄を記載します。

Ⅱ「配偶者の育児休業開始年月日」欄

配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く)であって、各種法律に基づく育児休業を一定期間※に14日以上取得した場合、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入します。この場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや、共済組合からの給付金の支給決定通知書の写しなど、配偶者が一定期間※に14日以上の育児休業を取得していることが確認できる書類の添付が必要です。

「配偶者の被保険者番号」欄と同様に、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限りこの欄の記入は不要で、「配偶者の状態」欄を記載します。

Ⅲ「配偶者の状態」欄

子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合、「配偶者の状態」欄に該当する番号を記入します。この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付します。

- 対象全員について記載された住民票(続柄記載あり)の写し、母子手帳の写し

- 保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等

※一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間をいいます。

配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類

被保険者の配偶者が子を出産している場合(被保険者が父親で、子が養子でない場合)は、母子手帳(出生届出済証明のページ)の写しまたは医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)の写しを提出することで、確認書類の省略が可能です。(支給申請書の「配偶者の状態」欄に該当番号の記載は必要です)

| 子の出生日の翌日における 配偶者の状態 | 番号 | 確認書類 |

| 配偶者がいない | 1 | 以下のいずれかを添付 戸籍謄本(抄本の場合は被保険者本人のもの)及び世帯全員について記載された住民票(続柄記載あり)の写し 被保険者がひとり親を対象とした公的な制度を利用していることが確認できる書類(遺族基礎年金の国民年金証書、児童扶養手当の受給を証明する書類、母子家庭の母等に対する手当や助成制度を受給していることが確認できる書類など、いずれか一つ) |

| 配偶者が行方不明(配偶者が勤務先で3ヵ月以上無断欠勤が続いている場合、又は、災害によって行方不明となっている場合に限る) | 1 | 以下のいずれも添付 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの 配偶者の勤務先で、無断欠勤が3ヵ月続いていることを配偶者の事業主が証明したもの、または罹災証明書。 |

| 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない | 2 | 戸籍謄本(抄本の場合は被保険者本人及び対象の子のもの)。住民票で被保険者の配偶者が世帯主になっており、対象の子との続柄が、「夫の子」または「妻の子」と記載されている場合は、続柄記載ありの住民票の写しでも可。 |

| 配偶者から暴力を受け、別居中 | 3 | 裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)のいずれか |

| 配偶者が無業者 | 4 | 以下のいずれも添付 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの。 配偶者の直近の課税証明書(収入がないことを確認するため) ※課税証明書に給与収入金額が記載されている場合、事業主が発行した退職証明書の写しなど、子の出生日の翌日時点で退職していることが分かる書類の添付も必要です。 ※配偶者が基本手当を受給中であれば、配偶者の直近の課税証明書ではなく、基本手当の受給資格者証の写しの添付でも可。 |

| 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない | 5 | 以下のいずれも添付 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの 配偶者の直近の課税証明書(事業所得に金額が計上されており、給与収入が計上されていないことを確認するため) ※課税証明書に給与収入金額が記載されている場合、事業主が発行した退職証明書の写しなど、子の出生日の翌日時点で退職していることが分かる書類の添付も必要です。 ※給与収入金額が労働者性のない役員報酬である場合や、育児休業がない特別職の公務員の場合、その身分を証明する書類(役員名簿の写し、身分証の写し等)も必要です。 |

| 配偶者が産後休業中 | 6 | 以下のいずれかを添付 母子手帳(出生届出済証明のページ) 医師の診断書(分娩予定日証明書) 出産育児一時金等の支給決定通知書 |

| 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない | 7 | 以下のいずれも添付 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの 「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」、及び、申告書に記載された必要書類 |

育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援として、育児時短勤務を選択しやすくすることを目的とし、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合で、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たした際に、支給される給付金です。

支給要件

対象となる方は、以下の①、②両方を満たす方になります。

- 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること。

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと※、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12ヵ月あること。

※「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加えて、育児休業を終了した日と育児時短就業開始した日の間が14日以内の場合も含まれます。

上記の①、②を満たし、さらに以下の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給されます。 - 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

※月の途中で離職した場合、離職した月は支給の対象外となりますが、月の末日に退職した場合は、離職した月も支給の対象となります。 - 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象となる時短就業

支給対象となる時短就業とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。

- 1週間当たりの所定労働日数を変更した結果、1週間当たりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。

- 短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限、下限はありません。このため、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業の取り扱いとなります。

- 被保険者が子を養育するために、短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合も、育児時短就業の取り扱いとなります。

- 短縮後の1週間当たりの所定労働時間が20時間を下回る場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが、就業規則等の書面により確認できる場合を除き、雇用保険の被保険者資格を喪失することになるため、育児時短就業給付金の支給対象とはなりません。

フレックスタイム制の適用を受けている場合

清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業の取り扱いとなります。清算期間における総労働時間は変更せず、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業の取り扱いにはなりません。

変形労働時間制の適用を受けている場合

対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業の取り扱いとなります。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(閑散期)は、育児時短就業の取り扱いにはなりません。

裁量労働制の適用を受けている場合

みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業との取り扱いとなります。

シフト制で就労する場合

実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業の取り扱いとなります。

※シフト制とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトによって具体的な労働日や労働時間が確定するような形態をいいます。

支給額・支給率

| 支給対象月に支払われた賃金の額 | 支給額 |

| (1)育児時短就業開始時賃金月額の 90%以下の場合 | 支給対象月に支払われた賃金額×10% |

| (2)育児時短就業開始時賃金月額の 90%超~100%未満の場合 | 支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率 |

| (3)支給対象月に支払われた賃金額と、 (1)または(2)による支給額の合計額が 支給限度額を超える場合 | 支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額 |

原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。

なお、次の①~③の場合は、給付金は支給されません。

- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき

- 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上であるとき

- 支給額が最低限度額以下であるとき

支給対象期間

原則として、育児時短就業を開始した日の属する月から、育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦日(支給対象月)について支給します。

ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。

- 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日

- 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

- 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前月末日

- 子の死亡その他の事由(※)により、子を養育しないこととなった日

※その他の事由とは、以下をいいます。- 子の離縁または養子縁組の取消(子が養子の場合)

- 子が他の者の養子となったこと等の事情により、子と同居しなくなった

- 特別養子縁組の成立の審判が確定することなく終了した、または、養子縁組里親である被保険者への委託の措置が解除された

- 被保険者の疾病、負傷、または身体・精神上の障害により、子が2歳に達するまでの間に、子を養育することができなくなった

支給申請手続き

事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認、支給申請を行いますが、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

初回の支給申請

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

※育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、時短就業をした場合は不要です。 - 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など

※育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの - 育児の事実、出産予定日、出産日を確認することができる書類(母子手帳)

※育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は不要です。

事業所の所在地を管轄するハローワーク

2回目以降の支給申請

- 育児時短就業給付金支給申請書

- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書など

※従前の支給月から、育児時短就業中の週所定労働時間の変更がない場合は、育児時短就業中の週所定労働時間を確認できるものの提出は不要です。

※事業所における所定労働時間の引き下げなどによって、被保険者に適用される本来の週所定労働時間が変更された場合は、支給申請書の「本来の週所定労働時間(変更があった場合)」に記載し、就業規則などの本来の週所定労働時間を確認できるものを添付します。

「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」に印字された申請期間に申請します。

事業所の所在地を管轄するハローワーク

2025年4月1日より前に時短就業を開始している場合

2025年4月1日前より育児時短就業に相当する就業を行っている方については、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして、受給資格と各月の支給要件を満たす場合、2025年4月以降の各月を支給対象月として支給されます。

ただし、支給対象月に支払われた賃金額が、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短就業開始時賃金月額より低下していない月は、不支給となります。

オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!

弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。

育児休業給付金の手続きを行う場合、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。

また、育児休業給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。

弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。

.jpg)